次のような場合には、軽減または免除が受けられることがあります。

詳しくは、総務部税務課(電話:0967-22-3148)までお問合せください。

所得の低い方に対する軽減について

世帯の合計所得金額や被保険者数に応じて、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割軽減されます。

(注)この軽減については、申請の必要はありません。

| 軽減割合 | 所得の要件 |

| 7割軽減 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(100,000円×(給与所得者等[注1]の数-1)) |

| 5割軽減 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(305,000円×被保険者および特定同一世帯所属者数)+(100,000円×(給与所得者等の数-1)) |

| 2割軽減 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(560,000円×被保険者および特定同一世帯所属者数)+(100,000円×(給与所得者等の数-1)) |

[注1]一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方

未就学児に係る均等割額の軽減について

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の保険税の「均等割額」について5割を減額しています。

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割額を5割減額することになります。

(注)この軽減については、申請の必要はありません。

| 保険税(均等割額)の軽減 | ||

| 所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 | 未就学児の方の軽減割合 |

| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |

| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |

| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |

| 軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |

産前産後期間に係る軽減について

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。

対象者

阿蘇市国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年11月以降の方

対象期間

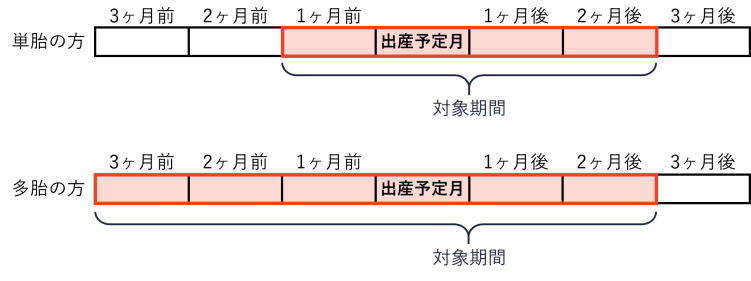

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)

(注)出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

対象保険税

令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

届出に必要な書類

届出に必要な書類

- 出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳など)

- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)

(注)この軽減については、阿蘇市に妊娠届出をされた方は申請の必要はありません。ただし、以下に該当する場合は届出が必要です。

- 阿蘇市以外の市町村に妊娠・出産の届出をした方

- その他、事情により阿蘇市に妊娠・出産の届出をしていない方

届出期間および届出窓口

出産予定日の6か月前から届出が可能です。その他、届出に関する内容につきましては市民部ほけん課までお問い合せください。

市民部ほけん課(電話:0967-22-3145)

非自発的な事由により失業された方に対する軽減について

非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)については、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を30/100として算定します。ただし、再就職して健康保険に加入する場合はその時点までとなります。

(注)この軽減については、国民健康保険の加入手続きの際に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を提示していただき、申請を必要とします。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

低所得者に対する軽減

後期高齢者医療制度への移行により世帯の被保険者が減少しても、以前と同じ軽減措置を受けることができます。

単身世帯となる国民健康保険加入者についての軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が一人(単身世帯)となる場合には、それぞれ次のような軽減が適用されます。

| 区分 | 軽減内容 |

| (1)単身世帯になってから5年間 | 医療分及び後期支援分の平等割の半額を軽減 |

| (2)(1)経過後の3年間 | 医療分及び後期支援分の平等割の1/4を軽減 |

会社の健康保険の被扶養者だった65歳以上の方への軽減

会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者だった方で、65歳以上の方が国民健康保険に加入することで、新たに負担する国民健康保険税については、所得割額が免除され、均等割額が半額になります。また、被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額も半額となります。

その他の減免規定について

災害等により生活が著しく困難となったとき、少年院や刑事施設に収容・拘禁されたときなど、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

(注)この減額又は免除については、申請が必要です。まずはご相談ください。